J’avais rédigé le début de ma lettre en juillet, et voici août, les bourrasques plus fraîches dans le couloir du Toulourenc, la lumière moins dense, le soir, moins souveraine mais qui, ce n’est pas moi qui vais m’en plaindre, promène toujours avec lenteur sa faux au ras des vignes, de la garrigue ou des lavandes.

Un mois. Trois semaines, pour être juste.

À ce train-là, je serai encore à la tâche cet automne, sous cette lumière tranchante, serait-elle plus douce, aux primes journées d’octobre, quand la rouille la menace et qu’elle émiette à même le sol sa croûte de pain sortant du four avant de lentement s’éteindre.

C’est que, faute de bravoure, de panache peut-être, j’écris la chaîne syntaxique sur le petit plateau, à la recherche du bon braquet somme toute : une dent de moins ou de plus, et tout est compromis, je sue sang et eau, m’arrache le ventre ou rame le cul sur le bec de selle, poussif, piteux, indigne du Gaul de mes neuf ans et du Rimbaud auquel Roland Barthes le comparait.

Aussi grimper, progresser, rallier enfin le sommet du Ventoux comme les cimes d’une pensée depuis le départ compromise, à quoi bon ? c’est à la paix que j’aspire, au calme, au repos, sortirais-je de mes gonds, et rapidement, dès qu’il en va des trois ou quatre domaines, on me taxerait de ridicule si je les revendiquais, tant pis ! ce fut l’amour, c’est encore lui, et la révolte, l’imaginaire, la poésie, auxquels j’ai dédié la part la plus fougueuse de mon existence.

Le calme, oui.

Le havre. Un abri.

L’ombre douce, frémissante des feuillages — un frêne, un tilleul —, toute la quiétude balbutiante du monde près de moi, l’eau qui coule dans une vasque, la petite fille ou le garçon qui se raconte une histoire abracadabrante en poussant un camion de bois entre les brindilles à proximité du seuil, les nuages encore, que je contemple sans lassitude, qui se contractent, s’effilochent ou s’amassent en troupes nonchalantes à l’horizon rougissant et la maison, la maison que je n’aurai jamais puisque je rêve, écrivant, me compose un lieu, une résidence, un carré d’herbe ou bricole avec trois bouts de bois et un pan de tissu cette chaise longue dans laquelle je m’étends, les mains derrière la tête attendant qu’elles naissent, une à une s’allument au-dessus du village, avec, parmi elles, qui filent, insaisissables, les plus belles, les plus émouvantes, un peu de poussière dirait-on, ou de cendre, de crachin par l’immensité que rien n’assouvit, rien ne trouble, les étoiles.

PS :

Pas de missive sans regret : les oublis, les idées que l’on voulait exprimer, qui paraissent brusquement essentielles, ou ce refrain, que chante Dylan — décidément, on ne l’évite pas —, afin de tout résumer :

Ain’t talkin’, just walkin’

Up the road, around the bend.

Heart burnin’, still yearmin’

In the last outback at the world’s end.

C’est l’une de ses plus neuves chansons.

Elle n’a l’air de rien, comme ça. Mais elle contient ce que je ne sais pas dire.

Je marche. Je ne parle pas.

Ou je fredonne, brasse des souvenirs, assis sur le rebord de la fenêtre.

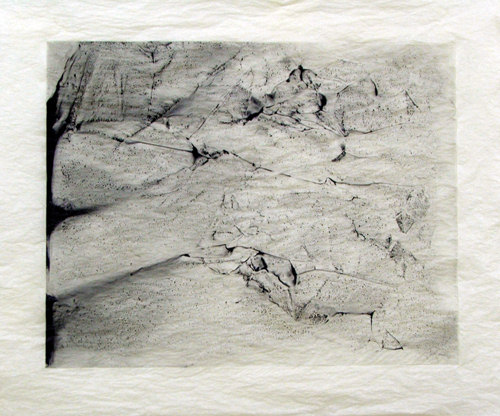

Je nous revois giflés par la bise, un jour de janvier, escaladant les schistes du Pilat : le froid nous glaçait, les flocons tombaient en rangs serrés, dont des rideaux pendaient aux branches des sapins.

J’avais, je t’assure, cette image à l’esprit, flottante — et cent autres, le lait safrané d’un coucher de soleil sur les Hautes Chaumes, les reflets étonnamment lumineux du mica tapissant les berges de la Durèze, à Chagnon, où le Dudu, tonton Dudu croyait dur comme fer avoir trouvé de l’or, la forme d’une bouche, celle d’un sein, d’un ventre — tandis que l’ambulance du SAMU m’emportait à la clinique où j’attendis longtemps, au mois de novembre (un an, déjà : tout passe…), qu’un cardiologue voulût bien se pencher sur mon cas.

On ne meurt qu’une fois, après tout.

Mais vivre, vivre réellement, sous la pluie, sous la neige, nécessite du temps.

C’est ainsi.

Le sommet du Ventoux n’attendra que davantage : ni « l’unique bien » ni « la vraie certitude » (ce sont, avant l’adieu sur lequel il s’achève, les mots suprêmes du récit de Pétrarque) ne projettent leur ombre sur mon petit bonhomme de chemin.

Quant aux années futures, nombreuses, non ? j’ai choisi, tu t’en doutes, la sente buissonnière : je n’ai plus tout à fait l’âge de presser le pas.

Juillet-août 2007